1995年,世贸组织成立,《大话西游》上映。

这一年,29岁的乐清人王国新已在昆明闯荡6年,建起了东亚机电贸易城。同样29岁的乐清老乡陈矗磊则经营着一家初具规模的家具厂。

饿过肚子、睡过地板的两位年轻人并未料到,20年后他们会在事业不断登高之时,接过了新中国第一家异地商会——昆明温州总商会“船长”和“舵手”的重任,以知天命之年开启了另一段夙兴夜寐的守业创业之旅。

往后的10年,他们和无数温州老大哥、兄弟姐妹一起经历风雨彩虹。

不为己多,为善者乐。这一切,皆源于对故土,对温商事业的赤诚热爱。

至尊宝说,如果非要给这份爱加一个期限,他希望是一万年。

如今已担任昆明温州总商会会长10年的王国新说,一万年太久,只争朝夕。

比起早期拓荒时代的先辈,王国新和陈矗磊是幸运的。

1992年的“南方讲话”为摇摆的中国经济巨轮锚定了航向,束缚个体户和民营经济的枷锁一层层打破。

乘改革东风崛起的温商,经历“八大王”“信誉危机”等一系列低谷后,走上了诚信、优质和创新的坦途。

“温州模式”、温州商人一时间风光无限,盖过了曾经享誉历史的诸多商帮,成为一部浓缩的中国改革开放史。

很多人会问:百废待兴的新中国,亿万同胞都在憧憬更美好的生活,为何偏偏是温商?

我们不妨将目光转向东海之滨这片三面环山的沟壑之地,先从历史的脉络中寻求一些答案。

春秋时期,温州位于吴越之南,是一块没有建制,被统称为百越的蛮夷之地。因瓯江纵贯,故被称为东瓯或瓯越。先民“文身断发,居于水中”,听着北边吴越争霸的兴衰传说。

越王勾践卧薪尝胆20年的复仇大剧,其实也是一部经典的经济战争史。

在“商圣”范蠡的主导下,越国大力发展经济,不断以美色和重金财物对吴国进行腐化,最终成功吞并吴国。

公元前333年,越国灭亡,部分后裔南迁。直到汉惠帝三年(公元前192年)正式建都东瓯,这是正史对温州第一次明确记载,也是温州建城之始。

越人的迁入,或许就是温州商业基因的滥觞。据载,被称为温州人文始祖的首任东瓯王驺摇,善于管理,精勤开发,大力发展手工业,为温州播下了“百工之乡”的火种。

此后,温州从东瓯改名永宁、永嘉,直到唐朝上元二年(675年)始称温州。期间,温州凭着临海优势发展自给经济,籍着群山屏障、不通中原避过无数战乱,成为文人雅士的隐居栖身之地。经济、文化齐头并进,到南宋时臻于鼎盛。

史书记载,当时的温州“其货纤靡,其人多贾”。整个南宋时期,温州考中进士的人数高达1098人,状元、省元数居全国第一。

被誉为中华文明瑰宝的“浙学”肇始于永嘉学派,其诞生地也是温州。

永嘉学派又被称为“功利学派”,强调“经世致用,义利并举”,不仅赓续了温州思想文化的文脉,也是温州商人走向历史舞台的商脉所系。

可惜文脉和商脉都不缺的温州,唯独缺的是“运气”。

明朝始开海禁,连通中原只有一条水路的温州成了牢中困兽,晋商、徽商等商帮先后崛起。

清朝在列强逼迫下开放通商口岸,温州虽在1876年成为其中之一,却因为地理位置不南不北,内陆交通阻滞成为“吊车尾”,海上贸易优势迅速被上海、宁波、福州、厦门、广州等地取代,商业更是被碾压到抬不起头。

民国时期,温州渐渐成为一座被历史遗忘在角落的城市。

俗话说,要想富先修路。直到1984年,连“难于上青天”的蜀道都已开凿出铁路,而温州既不通铁路,也没有机场。很长一段时期,从浙江省会杭州去温州,只能乘坐耗时十多小时的长途班车。直到1998年,由温州籍学者南怀瑾先生筹资,香港、地方和铁道部三方合资修建的金温铁路通车,才结束了温州“交通死角”的尴尬。

改革开放前的温州,人口稠密,资源匮乏,交通闭塞,工业落后,城市破旧,农村人均耕地不足半亩,就业和生存压力巨大,经济社会发展缓慢,三分之二的温州人处于贫困线以下,是当时中国最为贫穷落后的地区之一。

回望这2000多年的历史,在时间长河中,忽然而已。天才蒙尘,鲲鹏折翼,一种憋屈感油然而生。

历史有其偶然性,也有宿命般的兴衰治乱周期律。《史记.货值列传》曰:“贵上极则反贱,贱下极则反贵。”明清兴盛的十大商帮“成也萧何,败也萧何”,而“贱下极”的温商,天时将至。

何以温商?

一是他们有着厚植2000多年的商业基因;二是地少人多的温州,很早便求诸于海,求诸于己,孕育了敢闯敢干,坚韧不拔的精神底气,以及手工业和小商品经济繁荣的物质基础;三是水壅于塞,火积于内,困久的牢笼一旦破开一道缺口,便会迎来轰然爆发,恰如东方睡狮的觉醒。

国内外学者曾将温州人成功的原因归纳为三个“M”,一个“I”和一个“S”,即大众模仿和创造性(mass initia-tivess)、流动性(mobility)、市场(markets),而“I”是指空隙(in-terstices),“S”指社会网络(social net-work)。

其实,崇尚“齐家治国”“格物致知”的中国人向来不缺乏这些秉性,但40多年的改革开放史证明,温州人在这方面尤其出类拔萃,几乎把每一样都做到了极致。

“苦心人天不负,三千越甲可吞吴。”

一部寒门逆袭的大戏拉开帷幕,温商以其奇迹般的崛起史,创下了至今仍响当当的名头。

1978年12月18日-22日,划时代的十一届三中全会开启了中国改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国经济巨轮的前行方向拨云见日,这是一条前无古人,没有任何经验可借鉴的荆棘之路。一切都是摸着石头过河,边改边试,风急浪险,走过弯路,也走过回头路。

“胆大包天”的温州人率先尝到了改革的红利,也为改革充当了“排头兵”,趟过了不少“地雷阵”。

当时的计划经济和城乡二元体制限制人口自然流动,可见到一丝曙光的温州人,已遏制不住外出谋生的强烈欲望。先有“三刀”(菜刀、剪刀、剃刀)闯世界,再有徒步量中华。

昆明温州总商会首任会长金锦胜,原是乐清一家乡办企业供销员,1976年来到昆明,创办了一家五金机电公司。按他所说,这是云南省第一家私营企业。

不过,新中国1980才颁发第一张个体工商户营业执照,1984年颁发第一张私营企业营业执照,金锦胜的的“第一”并未获得“正名”。

昆明温州总商会第二任会长何守池1978年来到昆明,改革开放初期,青年路是昆明个体经济的渊薮之地,小摊小贩如雨后春笋般挤满整条街道,生活于计划经济下的人们第一次体会到逛街的快乐,以及什么叫“顾客就是上帝”。

何守池到昆明后,一头扎进青年路,靠卖衣服鞋子发家。1989年,昆明市政府提出“退街入市,还道于民”,在当时还是个小渔村的螺蛳湾(如今的环城南路)建成日后跻身于“中国十大日用商品批发市场”之一的螺蛳湾市场。

何守池和青年路的众多经营户一起搬入螺蛳湾,据称,当时螺蛳湾里有一半的商户都是温州人。温商崛起之势,已见端倪。

金锦胜和何守池,分别代表着第一代温商的两种类型:一是持有介绍信的集体企业供销员,二是在家乡混不走的“偷渡客”。前者在尝到市场经济的甜头后,很快变成了第二种。

第一代温商胆大,不怕吃苦,别人还在计划经济藩篱下仿徨的时候,他们就走遍千山万水,连莫言都感叹:“世上凡是鸟儿能飞到的地方,都有温州人的足迹。”

每一片土地上,凡是本地人不愿意干的苦活、累活、脏活,温州人都要争着抢着去干。

这是历史脉搏的重新跳动,是王者归来的励志宣言。

温商创业的底气,还源于家乡“野火烧不尽”的手工百业。

温州地少物稀,很早便精通拿来主义。从海内外输入的商品,当地人很快能建起作坊自己生产,甚至进行改良,如今的温州拥有中国鞋都、皮都、玩具之都、低压电器之都等十多张名片便是明证。

人存则神存。闭关锁国、列强炮火灭不了千年的根。改革开放前,温州的个体经济、家庭作坊已慢慢复苏,从走街串巷的货郎,到偷偷摸摸的“地下”生产,人民群众的智慧和力量总在不知不觉中成为历史前进的重要推力。

有魄力的决策者为这股推力添了把火。1956年,永嘉在中国首创包产到户。1978年家庭联产承包责任制逐步在全国推行后,面对上百万剩余劳动力,政府鼓励人民群众自谋职业,自主创业。1979年,温州相继开放粮油市场和农副产品市场。一大批无证商贩迅速在市场周围聚集,并以无证经营的方式在全市范围内铺开。

1980年12月11日,章华妹领到中国第一张个体户营业执照。当年底,温州市区共有1844位个体户拿到执照。据最早的统计,至1982年,温州全地区已经有“专业户”“重点户”13万户,从业人员40万。

1982年,温州户籍人口总数602.13万人。按“每10个温州人就有1个在外经商”的说法(还有1/5,1/4的说法)计算,当时在外的温州人至少有60万。

这支外出大军,有的是去打工学手艺,有的是凭着“头铁”去碰运气,更多的则是带着丰富多样的产品去推销,“十万供销员跑市场”便是温州早期商品经济的生动写照。据统计,1986年温州已有14万供销员,构建起了一张全国性的销售网。

个体经济的闸门一经开启,便如决堤洪流。因为法律法规的滞后,难免引发社会隐患,也冲击着效率低下的国营企业。

1982年初,改革开放后的第一次经济整肃运动铺开。电器业繁荣的乐清柳市镇首当其冲,“八大王”史书留名。据统计,温州市工业1980年增速31.5%,1981年为7%,1982年骤然降至-1.7%。

历史浪潮跌宕起伏,中华民族总能在危局中校正航向,越走越远,越走越坚定。更令人欣慰的是,九州大地广布试验田,总有一些能在疾风骤雨中继续前行。

柳市镇遭遇寒潮时,永嘉桥头镇的纽扣市场悄然崛起,成为浙江最早的专业市场雏形。1983年2月,永嘉县政府正式批准开放桥头纽扣市场。至年底,虹桥综合农贸市场,苍南县宜山再生腈纶纺织品产销基地等十大专业市场相继形成。

1984年,温州政府抓住中央一号文件“国家要保护投资者的合法权益”的指示,为“八大王”翻案平反。随后,温州的民营经济再次步入正轨。这一年,温州被正式列入首批全国14个沿海开放城市名单,其发展获得了中央政府层面的支持。中央一号文件同时明确了农民可自理口粮到集镇落户,随后农村与城镇这座铜墙铁壁般的闸门被打开缺口,中国第一座农民城——龙港应运而生。

1985年,解放日报刊登《乡镇工业看苏南,家庭工业看浙南,温州33万人从事家庭工业》,并同时配文《温州的启示》,“温州模式”被正式提出。著名的“四千精神”得到概括,即“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计,吃尽千辛万苦”。

1986年,费孝通先生来温。他初探温州模式后,发表《小商品 大市场》一文,以一名社会学家的立场对温州发展路径给予肯定。

靠着“敢为人先”,温州商人迅速积累了“令人眼红”的财富,为“民营经济看温州”打下了坚实基础。

这一时期温商的民间资本实力冠绝全国,一方面推动着更多的温州人创业经商,另一方面也因制度缺位埋下诸多隐患。比如“击鼓传花”式的民间集资风波,极度内卷引发的信誉危机,以及后来的“炒房团”,还有“皮革厂倒闭”的热梗,皆烙下时代印记。

1987年闯荡昆明的瑞安人施绍溪对此深有感触,经历无数失败的他,在投身食品机械厨具行业后,仿佛找到了天命所归,一步步走上成功之路。也是这一年,正值巅峰的温州制鞋业因为质量问题在全国引发一股抵制风潮,甚至蔓延到整个温商群体,持续时间长达近10年。

1994年,施绍溪到广东谈合作,只因他是温州人,吃了无数闭门羹。但“吃尽千辛万古,说尽千言万语”的温商精神,终于帮他打开一扇大门,施绍溪从此在云南的食品机械行业一骑绝尘。

今年恰满60岁的施绍溪是昆明温州总商会元老之一,商场上雷厉风行的他,私下里却极为谦和低调。他把事业之外的绝大部分时间都花在了商会上,如果说会长和书记是船长和舵手,他就是一位经验丰富的老水手,以实干作风和真挚情怀护佑着这艘众志之舟,驶过无数风浪。

彼时的在外温商,只凭着乡情和亲情的纽带,结成许多松散小团体,其中既有温情互助,也不可避免存在着霸道横行。

另一方面,由于发展不平衡,政府治理和市场经济理念落后,不少地区存在地域偏见,外来人常沦为弱势群体。

无论是为了维护自身利益,还是为了引导发展,一个专门且规范合法的机构,成了不少外来人隐隐的期盼。

新中国成立后,出于治理需求,对民间组织进行整顿清理和社会主义改造,成立了一批由政府主导的“人民团体”。这些组织作为党和政府联系群众的桥梁,为团结群众、经济发展做出了积极贡献,但因其本质上仍是体制附属机构,服务范围广,缺乏民间性和自主性,很难触及到更基层的群体。

随着经济社会发展,国务院1989年颁布《社会团体登记管理条例》,首次明确社会团体为“中国公民自愿组成的非营利性社会组织”。但因为之前对民间组织的管理主要以审查和管控为主,地方政府的“破冰”之举仍缺一个推手。

历史的选择有其偶然性,也有其必然性。昆明作为抗战时期的大后方,曾是中国工业发展的重要基地,开创了一系列享誉全国的自主品牌。

改革开放后,随着沿海先进技术的引入,许多品牌慢慢被淘汰。此时,温州蓬勃发展的小商品市场引起了昆明工商业人士的瞩目,纷纷前往取经。

一来二去,温州一方面关心外乡游子的发展,一方面也急需闯出名声的温商为家乡多做贡献,便于1994年派出了一支经贸代表团,前往昆明。

听说家乡政府来人,在昆明经商的温州人蜂拥而至。随后召开的这场讨论会,再次见证了温州人的“胆大包天”,包括“成立民间金融机构”的多项建议被提出,又被一个个否决,直至最后有人提议成立一个商会。

在民间组织藩篱逐渐松动的大背景下,这个建议获得了代表团的认可。以金锦胜为代表的温商迅速行动起来,事实证明,这一步的迈出依然阻力重重。

有关部门担心温州人成为帮派、扰乱市场。同时,对经济组织政治化的担忧始终存在。筹备组成员一次次上门碰钉子,但始终没有放弃。期间,温州市政府又派专人到昆明协调。

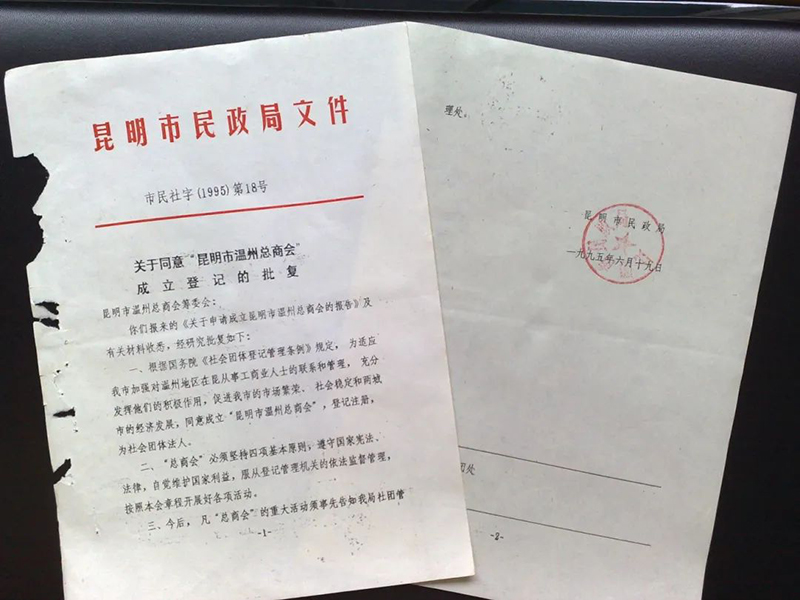

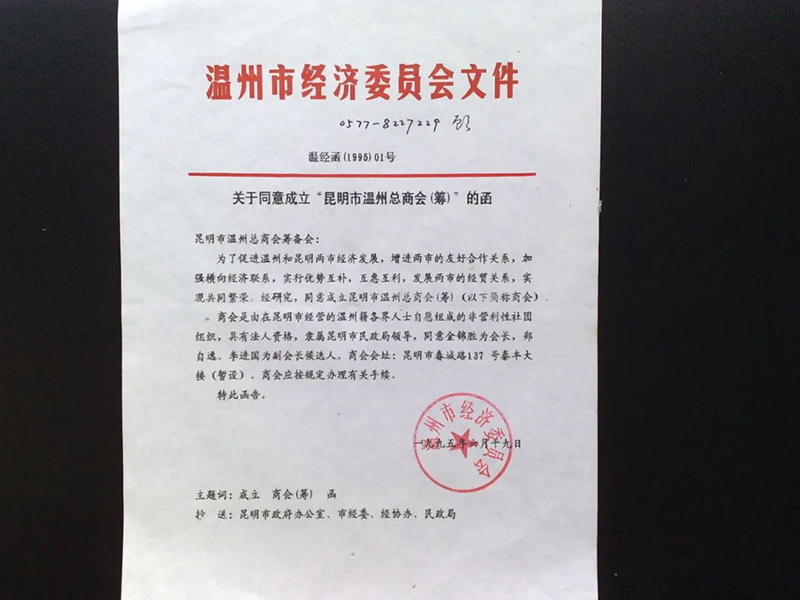

经过一年的努力,“昆明温州总商会”终于获批成立。昆明市民政局和温州市经济委员会的批复文件,落款日期是1995年6月19日。

8月28日,昆明市温州总商会成立大会在西南宾馆召开,金锦胜被推选为第一届会长。这是新中国第一个合法登记的异地民间商会,第一个在外温州人商会,也成为云南省最大、具有独立法人资格的非营利性民间社团组织,著名经济学家吴敬琏将其誉为“真正的民间商会”。

“自从有了商会作坚强后盾,我们不管到哪里考察投资,都能引起地方政府的重视,给予热情接待,同时在云南的温商遇到什么困难,也能通过商会组织有效解决。”金锦胜说,昆明温州总商会成立之后,以其“民间性”、“自治性”的特色成为各地温商“取经学习”的榜样。

1996年8月,温州市政府经济协作办公室派员到昆明调研。11月,温州市委、市政府借机构改革之机,将联络在外温州人的职能交给市政府经济协作办公室。是月,市政府办公室将“在外百万大军与温州跨世纪发展”列为《温州跨世纪发展》研究课题,提出“支持和指导各地建立温州商会”。到1996年底,异地温州商会已达6个。

在那个新旧激烈碰撞的年代,异地商会的出现或许只是历史长河中的一朵小小浪花,但却有效地填补了社会治理和经济发展上的一些空白,为中国民营经济的发展壮大做出了数字难以衡量的贡献。

号角吹响,征途再起!

|

Copyright © 云南商会网 AllRights Reserved

联系电话:、13888792765(李关富) 13708726899(颜峰) 座机:0871-63105905 地 址:昆明市官渡区星耀路星云园16幢三单元1504号 电子邮箱:liguanfu168@163.conm 网站备案: 滇ICP备10201658号-1 公安备案:53011102001150号 |

|